Apr. 25, 2025

ロシア戦時経済の憂鬱

The Melancholy of Russia's Wartime Economy

要旨Abstract

このコラムは、戦時経済下にあるロシアが直面する経済問題を平易に解説すべく、筆者が2025 年1 月に日本経済新聞「やさしい経済学」欄に掲載した同名の連載記事に、図表や引用文献を加えるなど大幅に増補・加筆修正したものである。

This column is an expanded version of a series of articles under the same title by the author published in the “Easy Economics” section of the Nikkei Newspaper in January 2025. It incorporates additional charts and references to provide a comprehensive yet accessible explanation of Russia’s economic issues under wartime conditions.

本文Text

ウクライナ侵攻の重い機会コスト

2022年2月24日、プーチン大統領がウクライナに対して「特別軍事作戦」を実施すると布告してから3年以上の歳月が過ぎた。本来平和の守護者たるべき国連安全保障理事会常任理事国のロシアが、「(ウクライナ東部2州が)ロシアに助けを求めている。これに関連して特別な軍事作戦を実施することにした。ウクライナ政府によって8 年間、虐げられてきた人々を保護するためだ」「我々の目的はウクライナ政府の虐殺行為から人々を保護することであり、そのためにウクライナの非武装化をはかることだ」(2022年2月24日プーチン大統領演説内容抜粋)という根拠薄弱な理由をもって国際法をないがしろにし、国際協調体制を揺るがせにしている。近年の国際社会の分断は、まさにその端的な現れである。

プーチン政権の蛮行を押し留めるべく、我が国を含む一連の国々がロシアに対して厳しい制裁措置を矢継ぎ早に実施したのは周知の通りである。しかし、ロシア経済は2022 年こそ対前年比マイナス2.1%の景気後退に落ち込んだが、翌2023年に入るとプラス3.6%の景気回復を記録、続く2024年も、ロシア国家統計局の速報値によれば、4.1%のプラス成長だった。この事態は、ロシア中央銀行による2022年5月の成長予測がマイナス8%から10%だったという事実に顕れている通り(経済産業省,2022)、ロシア内外の多くの専門家や研究機関にとって実に予想外のことだった。

前代未聞な規模の国際制裁がロシアに対してさほど効果を発揮していないという事態に、制裁実施国を中心に一種の失望感が生じている。しかし、ここ数年間に行われたロシアに関する調査・研究活動からは、プーチン政権は膨大な「機会コスト」(opportunity cost) を負担しているいう意味で、この国に重い代償を強いていることが分かる。機会コストは経済学の重要概念のひとつであり、一般にある決定を行ったことで失われた他の選択肢から得られたであろう価値を意味する。別名「逸失利益」(lost profits) と呼ばれるゆえんである。

機会コストは実現されない便益や利益であるがゆえに見逃されがちであるが、経済学者はこの視点を大変重視しており、ロシア・ウクライナ戦争の経済的帰結を考えるに際しても、実際に生じた人的・物的被害に優るとも劣らないほどロシアが被る機会コストに注意を払っている。機会コストが生じた領域は広くかつ甚大である。このコラムでは、ウクライナへの軍事侵攻を行うことによってロシアが受け取ることのできなかった利益や被った損失とはどんなものであるのかを、主に機会コストの観点から論じよう。

国富の叩き売り

国際社会から苛烈な制裁を受けているにもかかわらず、ロシア経済が堅調に推移しているひとつの大きな理由は、原油輸出から得られる外貨収入が一定程度確保されていることにある。2019年、ロシアは米国に次いで世界第2位の原油産出国であり、サウジアラビアに続いて世界第2位の原油輸出国であった。天然ガスや石炭も豊富である。これら化石燃料の総輸出額に占める割合は今世紀を通じて常に5割を占めているが、とりわけ石油・ガスの輸出から得られる収入は連邦政府歳入の約4~5割に相当し、ロシアの国家財政を大いに潤してきた。

ロシアにとって生命線であるこの外貨獲得源を遮断しようと、欧米諸国はウクライナへの軍事侵攻直後にロシア産原油の禁輸や天然ガスの輸入制限等を実施した。当時の欧州はロシア産エネルギー最大の需要者であったから、この措置がロシアに与えるダメージは大きいだろうと誰もが予想した。実際、内外の専門家や研究機関は、この点を考慮して、2022年の経済成長率をマイナス7%から15%と予測したのである。

ところがロシアは、原油や石油製品の輸出先を、欧米諸国から中国、インド、トルコ等の非制裁参加国へと劇的に転換することでこの難局を打開した。この事実に我々専門家も正直驚いたが、すぐにその理由が明らかになった。ロシアは、プーチン大統領がいうこれら「友好国」に対して、3割から4割の値引きをしていたのある(原田,2024)。この事態を逆手にとった欧米諸国は、ロシア産原油と石油製品の取引価格に上限を設定することで、ロシアを第三国へ安く売り続けざるを得ない状況へと追い込んだ。油価の暴騰による世界経済への影響を回避しつつも、ロシア政府の戦費調達を大きく制限する巧妙な仕組みだといえよう。

一説によれば、ロシア産原油の原始埋蔵量は約60年分あるものの、採算が取れるのは20年弱分に限られる(藤,2021)。つまり、ウクライナへの軍事侵攻を決定することで、プーチン政権は貴重な国富を叩き売り、しかもその収入を将来の発展にではなく、無益な戦争に浪費するという選択をしたのである。ロシアにとってこの損失は非常に大きいと言わざるを得ない。石油資源が枯渇する近未来に、ロシアの人々は戦争の代償の重さを改めて思い知ることになるだろう。

国際事業機会の喪失

戦費調達のための石油資源の浪費に匹敵するほどの機会コストが、国際的な事業機会の喪失からもたらされている。それは大きく分けて、外国企業の撤退、合弁事業からの外資引き揚げ、国際的事業計画の停止・遅滞という3つの形態で顕在化している。

ロシア軍のウクライナ侵攻後、およそ千社の外国企業が撤退した。米のマクドナルドやヤムブランズ、仏のダノンやルノー、独のフォルクスワーゲンやメルセデスベンツ、スペインのインディテックス等、欧米の名立たる大手企業が事業を売却し、ロシアを去った1)。我が国では、トヨタ自動車、日産自動車、コマツ、IHI、ユニクロを含む進出企業の約6 割が撤退または事業停止を選んだ(帝国データバンク,2024)。英BP、シェル、仏トタルという欧州メジャーズが出資した大規模資源開発プロジェクトを始めとする合弁事業の多くも解消された。

企業撤退や合弁解消という目に見える事態ほど注目されていないが、機会コストという観点では、将来有望な国際事業計画の滞りもロシアにとって大きな痛手であろう。北極海航路開発はその一例である。東アジアと欧州を結ぶ最短の海上ルートである北極海航路は、地球温暖化の影響で冬場の海氷域が顕著に縮小するに伴い、スエズ運河に代わる輸送回廊としての価値が一段と高まっている。沿岸国のロシアにとっては千載一遇の事業機会だが、今日の国際情勢がその開発を許さず、現在も北極海航路の利用は非常に低調である。このように、戦争を始めたが故に進まないロシアの国際事業計画は枚挙にいとまがない。

一連の実証研究はロシアに進出する外国資本の貴重さを強調する。つまり、市場規模や所得水準を考慮すると、ロシアに進出する外国企業の数や直接投資の額は中国や他中所得国と比べて明らかに少ないのである(岩﨑・菅沼,2014; Iwasaki and Tokunaga, 2020)。政治リスク等、多くの投資阻害要因があるからだ。外資は国内資本の不足を補うだけでなく、先端的な技術や経営ノウハウの伝道師としても重要である。技術革新力の弱いロシアにとってはなおさらであろう。ただでさえ貴重な存在である外国企業の多くを事実上追放してしまったプーチン政権が、ロシア経済の現在と将来に与える損失は非常に大きいといえよう。

1 ロイター「焦点:ロシア撤退の外国企業、損失1070 億ドルに 値引き強要も」(2024 年3月29日)(https://jp.reuters.com/world/ukraine/FUPDK5EIFZPKDIU3RPYHRLOH6Q-2024-03-29/)。

脱ドル化と人民元化の弊害

制裁の一環としてロシアの主要銀行がSWIFT(国際銀行間通信協会)から排除され、ロシア中央銀行が米欧日に預託していた外貨準備が凍結された。加えて米政府は、ロシアと米ドルで国際決済を行う第三国を米国金融市場から締め出すという二次制裁も決定した。これら一連の金融措置は、ロシア経済の脱ドル化と人民元化を急速に進めた。貿易相手国の欧米諸国から「友好国」への転換や外国企業の大量撤退を背景に、国際決済や利用可能な外貨準備におけるドルの比率が激減し、それを人民元が補い続けているためである(土田,2024a, 2024b)。

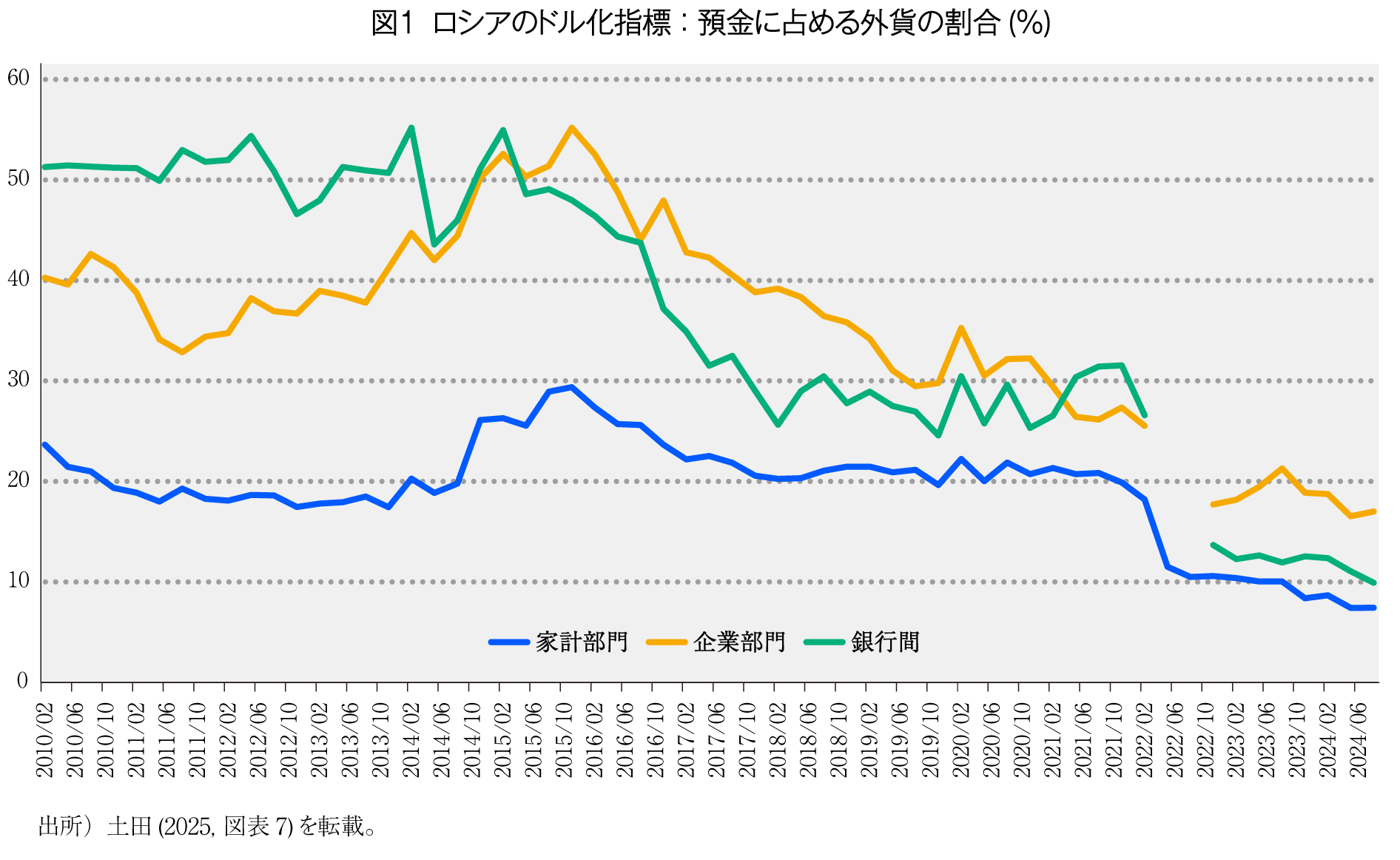

2014年のクリミア併合後、ロシアは外貨準備の多様化を進めてきたが、依然国内では外貨預金等にドルが使われ続けた。しかし、図1が示唆する通り、米国の制裁でドルの利用に強い制約がかかるようになった2)。そこで、ロシアはソフトカレンシーとしては信用性の高い人民元で国際決済を行い、なおかつ人民元で預金を積み増す国へと変貌した。中国がロシアにとって最大の貿易相手国に台頭したこともこの流れを促した。三菱UFJリサーチ&コンサルティング調査部の土田陽介副主任研究員によると、2024年5月時点でロシアの通貨取引の5 割が人民元だったが、その後は米国による規制強化のため、この比率がさらに上昇していると推測される(土田,2025)。

基軸通貨ドルを用いる国際金融市場を離れて、人民元に加えてインドのルピーやサウジアラビアのリアルといったソフトカレンシーでやりくりする二国間取引の世界へ移行したロシアが被る機会コストは測りがたいほど大きいものがある。対ロシア制裁を堅持する欧米諸国や我が国とはもちろん、今回の事態に静観を決め込んでいる他の国々の企業との事業機会も、これらの国々が提供するモノやサービスへのアクセスも著しく制限される状況がどれほどの損失をロシア経済にもたらすのか想像を絶する。また、ロシア企業が、中国やグローバル・サウスと呼ばれる国々頼りのビジネス・モデルにのめり込むさまは、これらの国々の政治的・経済的リスクの高さを考えると、将来的に極めて危険な事態だと言わざるを得ない。プーチン政権は、ウクライナへ軍事侵攻するという無謀な決断を下すことによって、ロシアの未来を台無しにしているのである。

2 図1における「外貨」とは、米ドルやユーロを中心とするハードカレンシーを指し、人民元等のソフトカレンシーは含まない。

加速する人口危機

ロシアは深刻な人口問題を抱える国である。総人口は1992年に1億4853万人でピークに達した後、2008年までに1億4280万人へ落ち込んだ。一橋大学経済研究所の雲和広教授によれば、以降は自然減少を移民の積極的な受け入れによる社会増加が相殺することでやや持ち直し、2021年の総人口は1億4474万だった(雲,2022)。とはいえ、人口減少傾向は歯止めがかからず、国連経済社会局による2024年予測によれば、2054年に1億3515万人まで、2100年に1億2644万人まで減少する見通しである(United Nations, 2024)。

ウクライナへの軍事侵攻は人口危機を加速していると多くの研究者が指摘している。人口規模は、出生率、平均余命、ならびに人口の国外から流入及び国外への流出のバランスで決まるが、米ジョージタウン大学のハーレイ・バルツァー名誉教授によると、生殖適齢期にある数十万人の男性の動員とその多くの死傷、経済的困難と不確実性に直面するロシア人女性の避妊行動の拡大、100万人規模の国外脱出、労働移民や帰還移民の激減を引き起こした「プーチンの戦争は人口増加の潜在的な源泉をすべて台無しにしている」のである(Balzer, 2024, p.2)。実際、2023年の出生数はソ連崩壊後最も低いものだったし、人口も2021年から92万人減少した。

戦争が長期化する中で加速する人口危機は、現在深刻化している人手不足問題とも無関係ではない。プーチン大統領は「ロシアに失業者はいない」と豪語しているが、人手不足は経済の重い足かせになっている。長期的には高齢化社会に対応したインフラやサービスの維持が困難になり、ロシア社会の安定を大きく揺るがす恐れも指摘されている。このような意味で、ウクライナとの戦争がロシアの人口問題を「危機」から「カタストロフィー」へと格上げしたとの見解は、あながち誇張ではない(Balzer, 2024)。

我が国を含む一連の国々で、政府が人口減少や少子高齢化を食い止めようと躍起になっている最中、プーチン政権はウクライナ侵攻という暴挙を行うことで、逆に自国の人口問題を一段と悪化させた。人口危機の加速化がロシアの現在と将来にもたらす経済的損失の広がりと奥行きは機会コストという観点から見ても大変大きい。人口減少国家が戦争を行うという愚を、後世の歴史家はどう評価するのだろうか。

止まらない頭脳流出

人口危機を加速した要因の一つとして、約100万人と推定される規模の国外脱出に触れたが、この現象はもうひとつの意味でロシア経済に深刻な影響をもたらすと研究者は考えている。それが頭脳流出である。あまり知られていない事実だが、ウクライナ軍事侵攻前、ロシアは技術系分野の大学卒業者数が年約45万人と米国の約24万人をもしのぐ国だった。加えて、ロシアの学生が国際大学対抗プログラミングコンテストで2012年から2021年の間常に優勝するほど、この国のIT人材の質は定評がある(一瀬,2020)。

この理数系の高度人材が国外脱出者に数多く含まれている。実際、ロシアの移民問題に詳しい富山大学の堀江典生教授によると、戦争開始後に海外へ逃れたロシア人有職者の半数近くがIT従事者だった。主に彼らはロシア語圏のジョージアやアルメニアの他、トルコやセルビア等の移住や就業の制度的障壁が低い国々へ渡り、そこに開設されたロシア系企業の支社で働いたり、自ら起業したりして、ちょっとしたビジネス・コミュニティを形成している。彼らの中には、戦争が長引けば長引くほど、また戦後も現政権に似た威圧的な国家体制が継続すれば、ロシアには戻らないと考える人が少なくない(Kamalov et al., 2023; Wachs, 2023)。

ロシアはIT大国である。検索エンジン大手のヤンデックスやセキュリティ会社カスペルスキーは国際的な競争力を誇るIT企業であるし、ロシア企業は技術力の高さと人件費の相対的な低さを武器にITエンジニアリングのアウトソーシング先としても選ばれてきた。IT技術を核とした高付加価値・知識経済への移行は、近い将来化石燃料が枯渇し、少子高齢化も進むロシアにとって決して妨げてはならない政策的方向性なのである。

そのロシアで、ウクライナとの戦争を契機に、高度人材であればあるほどより多くが国を離れるという一種「逆淘汰」の状況が生じている。頭脳流出がもたらす将来的な機会コストは膨大である。ロンドンビジネススクールのリチャード・ポルテス教授が、頭脳流出がロシア最大の経済問題であり、この国を更に資源依存体質へと向かわせることで、ロシア国民の生活の質が大幅に低下するであろうと警告するのも無理はない(Portes, 2024)。

国際犯罪に手を染めるロシア企業

以下では、戦時経済の機会コストという観点からは少し離れるが、筆者の研究やロシア研究者としての体験を通じて、ロシアの経済や社会のいまを論じる。

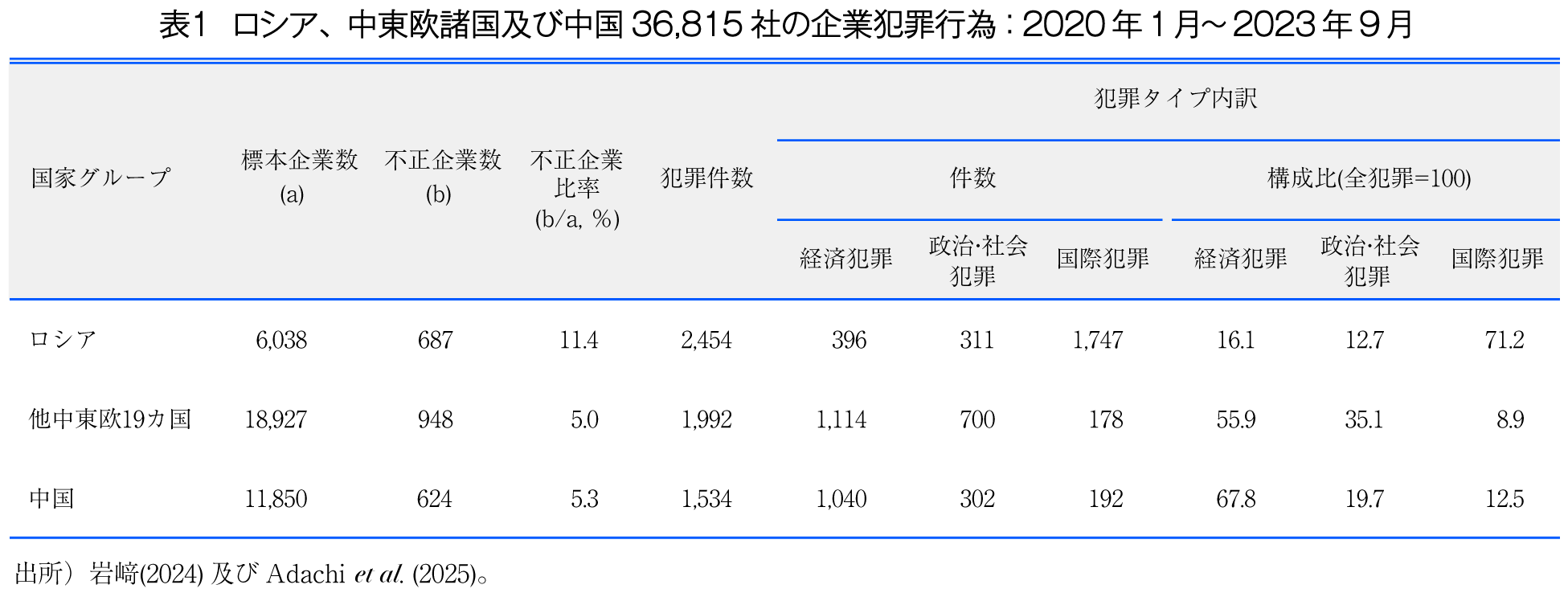

我が国や他の先進国でも企業の不祥事や不正行為に関する報道が後を絶たないが、ロシアでも同様である。ただし不正や犯罪の発生頻度やその内容に関する体系的な情報は全くないといって過言ではない。そこで、上智大学の安達祐子教授や西南学院大学の志田仁完教授と共に、ムーディーズ・アナルティクス社のグローバルリスク情報データベースを用いて、2020年1月から2023年9月までの期間を対象に、ロシアを含む新興市場21カ国3万6815社の企業犯罪記録を調査してみた(岩﨑, 2024; Adachi et al., 2025)。

その結果、表1の通り、ひとつ以上の犯罪記録を持つロシア企業は、被調査企業全体の11.4%を占め、犯罪記録の71.2%は国際犯罪の範疇に属することが判明した。他中東欧19カ国の企業犯罪率と国際犯罪比率はそれぞれ5.0%と8.9%、中国のそれは5.3%と12.5%である。つまり、ロシア企業の犯罪率は、他の新興市場企業よりも2倍以上高く、なおかつ国際犯罪に荷担するケースが突出して多いといえる。

なぜロシア企業は脱税や不正取引といった国内犯罪ではなく、スパイ行為や他の安全保障上・外交上問題となる行為にこれほどまで手を染めているのであろうか。それは、今日のロシア・ウクライナ戦争の伏線ともなった2014年のクリミア併合以来現在に至る国際制裁と深く関係していると考えられる。幾重もの制裁により、ロシア企業は十年余りも様々な経営上の制約を課されたし、国際社会もその活動には厳しい監視の目を向けてきた。ほとんどのロシア企業は合法的な手段で制裁を回避しているものの、非合法な制裁破りやグレーな行動をあえて選択する企業も少なくない。一連の制裁措置はロシア企業を確実に追い込んでいるといえよう。

国際犯罪比率の驚くほどの高さは、先進諸国中心の国際秩序に挑戦的なプーチン大統領の対外政策とも無関係ではない。国家の庇護の下で政権に近い実力者が、自ら経営するロシア企業に危ない橋を渡らせているのは公然の秘密である(安達・岩﨑,2021;安達,2023)。ロシアにおける政府と実業界の癒着は、国内だけでなく国際的にも実に有害なのである。

企業淘汰の暴風

ウクライナへの軍事侵攻を始めた2022年を唯一の例外として、ロシア経済はプラス成長を維持している。大型の財政出動、軍事関連産業の特需、国産品への輸入代替が、景気を下支えしているとの見方がある。商店に物不足の兆候は見られず、人々も通常の消費生活を苦もなく送っているという報道もロシア経済の好調さを印象付けている。

しかし、制裁にびくともしないロシア経済というイメージに懐疑の念を抱く研究者は少なくない。筆者もそのひとりである。とはいえ、ロシアの公式なマクロ経済統計の信憑性を強く疑っているのではない。こうしたデータでは捉えられない何かに、戦時経済の歪みが顕在化しているのではないかと考えているのである。

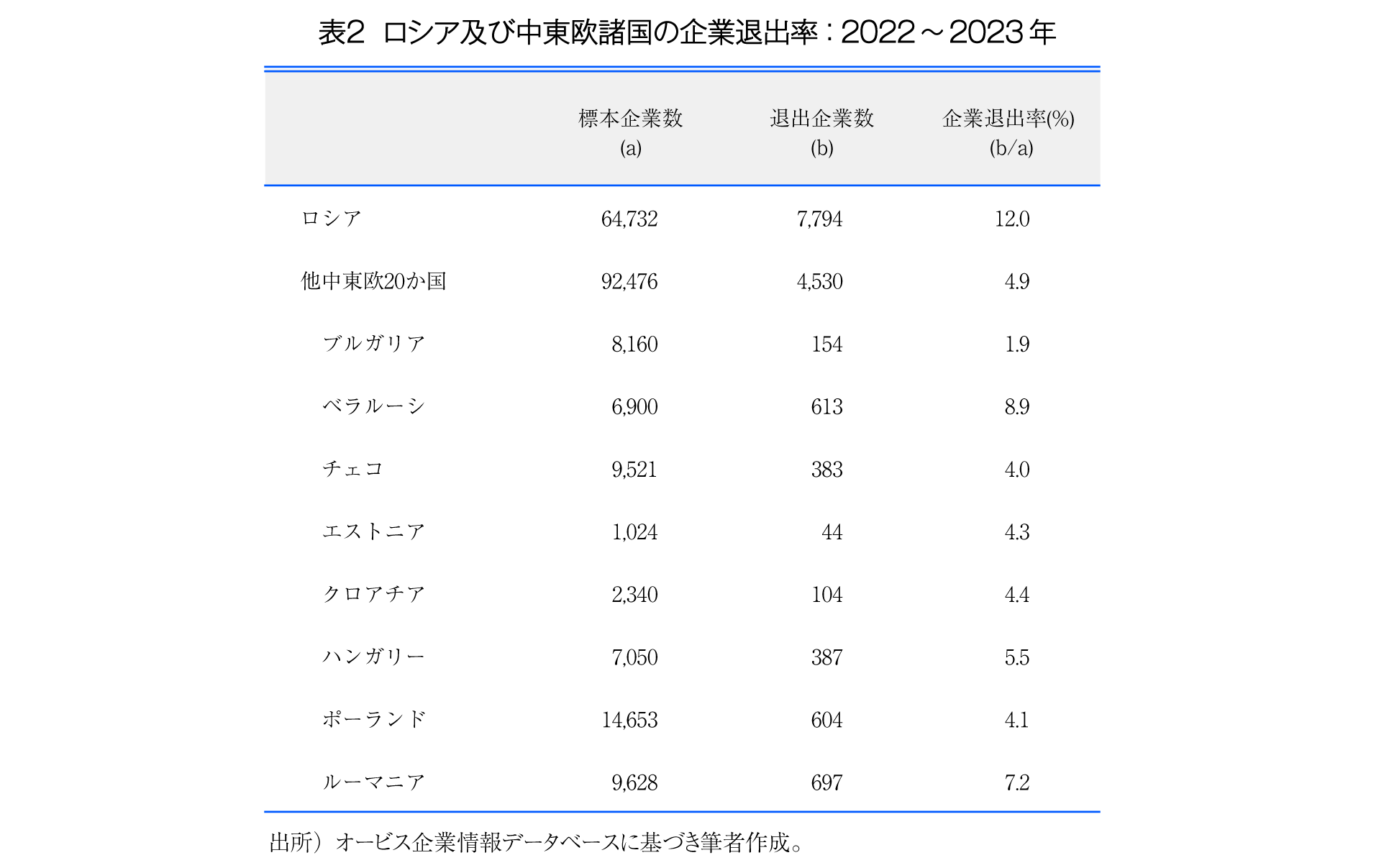

かねてから筆者は、中東欧経済を比較する物差しとして、企業退出率に注目してきた。企業の生死はごまかしが効かない事実であり、なおかつ正確に測れるからである。そこで、ムーディーズ・アナルティクス社のオービス企業情報データベースを用いて、中東欧企業15万7208社が、2022~23年にどれだけ退出したのかを調べてみた。すると、表2の通り、この2年間にロシア企業6万4732社の12.0%が市場から姿を消したことが確認された。他中東欧諸国20カ国9万2476 社の市場退出率が4.9%であるから、ロシアでは2 倍以上の規模で企業が倒産や廃業に追い込まれたのである。この差は「平時」の比較結果(Iwasaki and Kim, 2020; Iwasaki et al., 2021) よりも明らかに大きく、ロシアに異変が生じていることを示している。

急速な軍事経済化、深刻な人手不足、物価と金利の高騰、通貨ルーブルの減価といった一連の要因は、先に述べた景気下支え要因の効果を加味してもなお多くのロシア企業の経営を強く圧迫していると見られる。「国営ガスプロム傘下の大手銀行、ガスプロムバンクの試算によると、ロシア企業は平均で税引き前利益の24%を有利子負債の返済に回している」「ロシア連邦統計局は、2024年1~9月の企業の税引き前利益総額が前年同期からおよそ2割減ったと公表した。業績悪化を受け、戦時経済を支える主要企業が投資を手控える動きも出てきた」という報道は、この見方を強く裏付けている3)。

実際、先述した筆者の調査によると、2023年に市場から消え去ったロシア企業の数は対前年比で3倍以上になった。2024年の企業倒産数は前年比で20%増という予測もある4)。非軍事産業を中心に、ロシア財界には企業淘汰の暴風が吹き荒れているのである。本来企業淘汰は、非効率な企業や事業を排して経済システムの新陳代謝を促す。しかし、戦時下ロシアで進む倒産や廃業にそうした肯定的効果は乏しく、むしろ経済構造の歪みを増している恐れが高いと思われる。

3 2024年12月17日付日本経済新聞朝刊「ロシア中銀「独立性」制限案 政財界が利上げ継続に反発 政策金利、23%に上げ見通し」。

4 The Moscow Times, “Russia faces a wave of bankruptcies as borrowing costs skyrocket,” 11 November 2024.(https://www.themoscowtimes.com/2024/11/11/russia-faces-a-wave-of -bankruptcies-as-borrowing-costsskyrocket-a86981)

科学・技術協力の途絶

このコラムでは、ロシア戦時経済の負の側面に様々な角度から光を当ててきたが、最後に、筆者自身も関わるロシアと国際社会の科学・技術協力関係を取り上げる。

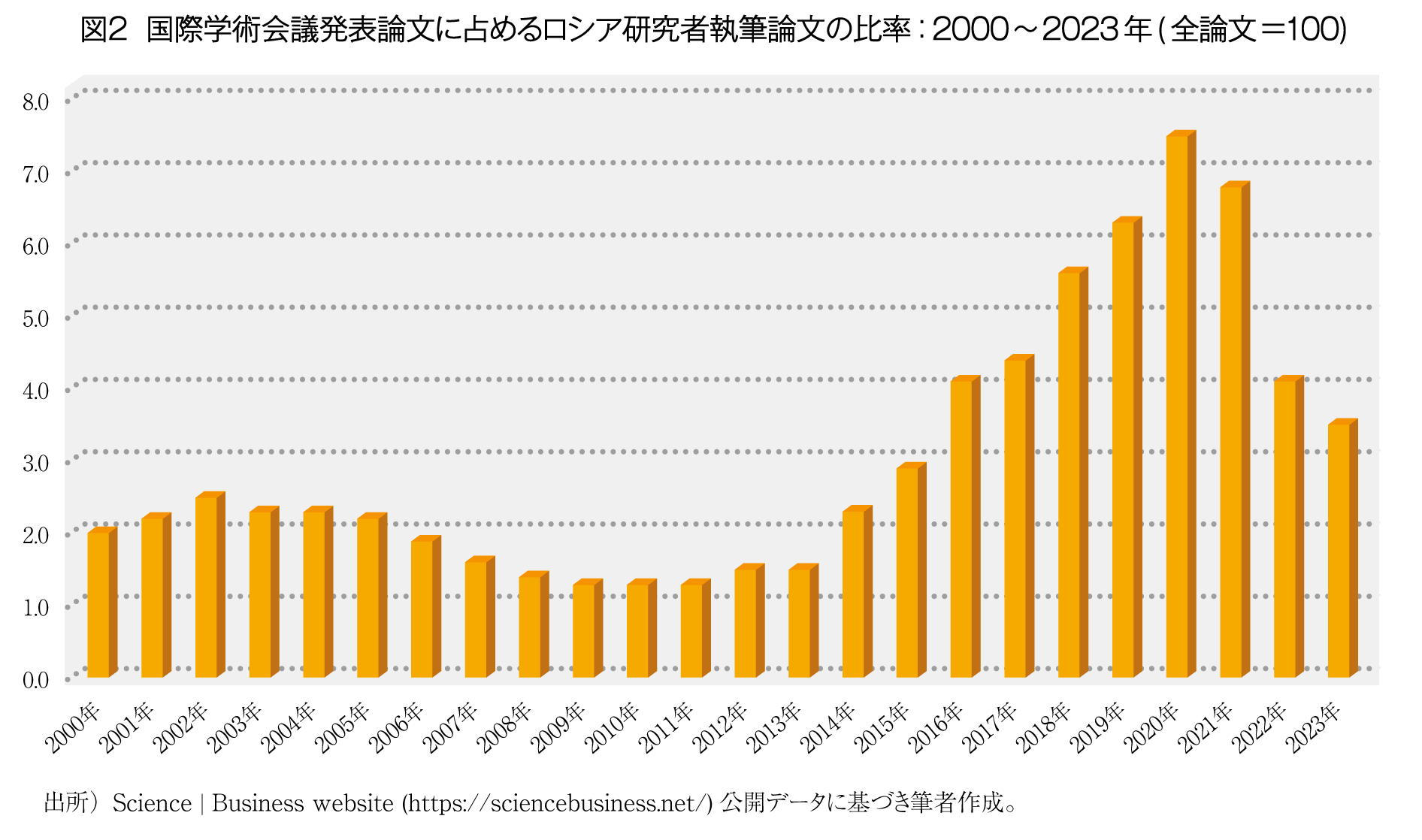

1991年末のソ連崩壊後、イデオロギー的分断から解放されたロシア人科学者は西側先進国研究者との科学・技術交流を着実に伸ばしてきた。実際、プーチン政権がクリミアを併合した2014年以降も、ロシアと米国、ドイツ、英国、日本等、先進諸国との共同研究は堅調に進展し、その結果として国際的学術コミュニティにおけるロシア研究者のプレゼンスも年々拡大した5)。科学大国同士の共同研究は双方に利点が大きいのである。しかし、ウクライナへの軍事侵攻を境に状況は一変する。事実、国際学会で発表された論文に占めるロシア人研究者を著者に含む研究の比率は、2020年は7.5%だったが、2022年は4.1%、2023年は3.5%に急減した(図2)。

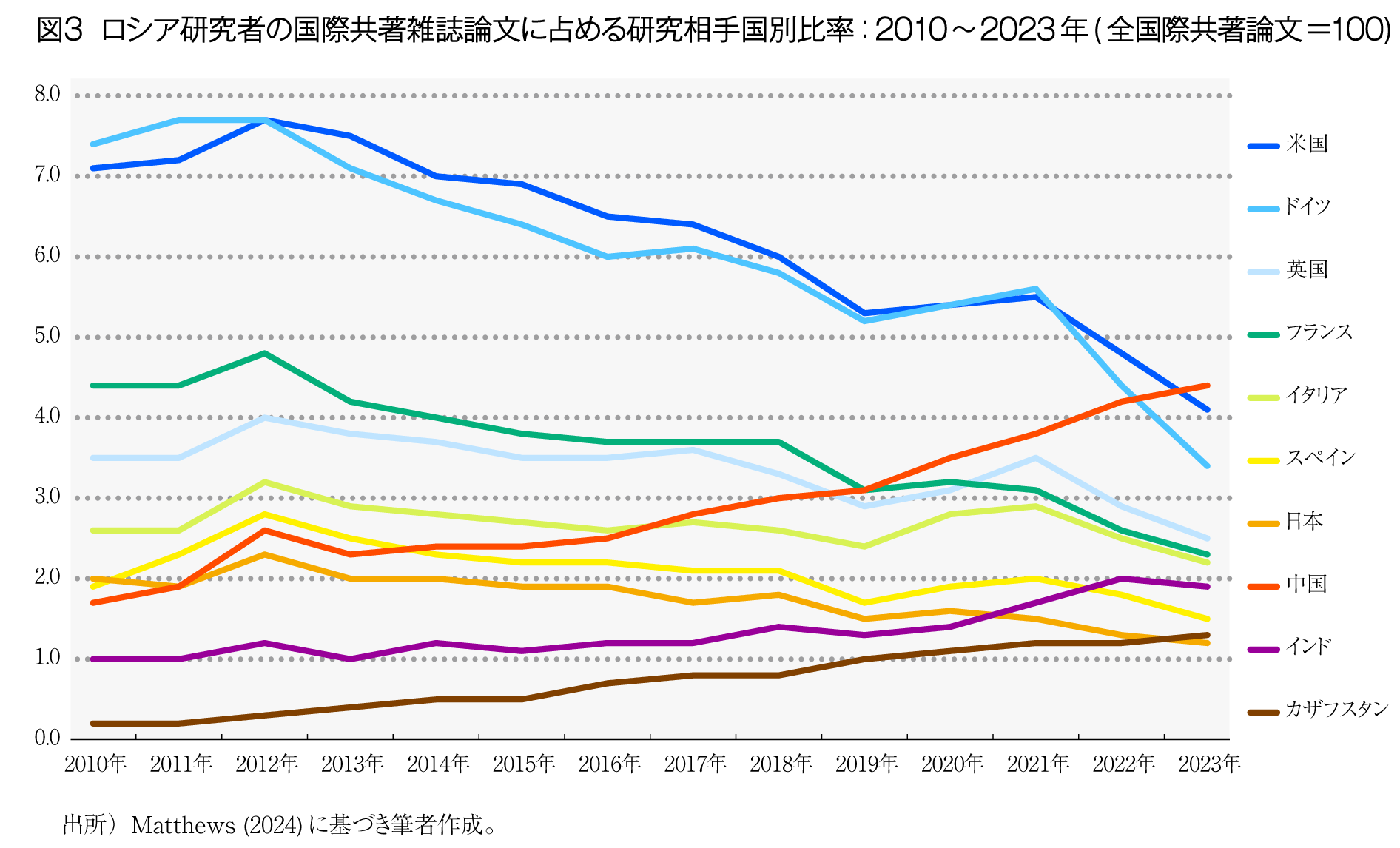

図3は、学術雑誌に掲載されたロシア研究者による国際共著論文の研究相手国構成の推移を示したものであるが、この調査を行ったMatthews (2024) によれば、米独英日4カ国や他欧州諸国との共同研究が、ロシア研究者を著者に含む国際共著雑誌論文に占める比率は、2014年のクリミア併合後から低下傾向に陥り、ウクライナへの軍事侵攻後はその勢いが加速した。中国やインドとの共著論文の比率は、2022年以降も増加傾向にあるが、これら先進諸国との共同研究の喪失を埋めるほどの勢いはない。つまり、図2と図3の双方を加味すると、ロシアと主要先進諸国との学術交流のスケールは、ウクライナへの軍事侵攻を契機に急激にしぼんだといえるのである。

ロシア政府は、「友好国」以外との共同研究や国際学会への参加を抑制すべく、国内機関や研究者に圧力を与えている。結果として、著名研究者が事実上パージされたり、国外へ逃れたりする例は筆者の身近にも起きている。一方、西側研究者の間にも、ロシアの研究仲間が「外国のエージェント」と見なされて、国内での立場や、場合によっては身の安全が脅かされないよう接触を控える行為が広がっている。筆者も20年近く交流してきたロシア人研究者のほとんどといまは没交渉状態にあり、共同研究再開の見通しは全く立っていない。

科学技術は日進月歩である。経済学に限ってもその速度は近年明らかに増している。ITやAI分野の進歩はいうまでもない。3年近くに及ぶ国際交流の途絶がロシアにもたらした損失は、プーチン大統領がウクライナへの「特別軍事作戦」を決断することによって失われた研究活動の機会コストという観点に限っても大変大きいものがある。その一端は西側諸国にも及んでいる。この意味で、ロシア戦時経済の憂鬱は、ロシアの人々だけではなく、我々もが体験している重い事実なのである。

5 Science | Business, “News in depth: Russian researchers disappear from academic conferences as isolation bites,”14 November 2023. (https://sciencebusiness.net/news/international-news/news-depth-russian-researchersdisappear-academic-conferences-isolation)

一時停戦がもたらすもの

2025年1月20日、昨年の選挙で返り咲きを果たしたドナルド・トランプ氏が、第47代米大統領に就任した。トランプ氏は自身が大統領に再選されたら「24時間以内に戦争を終わらせる」と公言していたが、実際に彼の勝利後からこれまでにかけて、ロシアとウクライナの間で一時停戦が成立する機運が大いに高まっている6)。そこで、このコラムを締めくくるにあたり、仮に停戦が実現した場合のロシア経済の近未来について短く述べておきたい。

これまでに指摘したロシア戦時経済の様々な問題が一時停戦によってどれだけ解消されるかは、制裁がどこまで解除されるのか、停戦後もプーチン政権は継続するのかの2点に強く依存する。もしもロシアに対する一連の制裁が解かれて政権交代も実現するなら、中国、インド、トルコ等への化石燃料の安価な輸出はやみ、撤退した外国企業の一部が戻り、外資との合弁事業が再開する上に、脱ドル化が和らぎ、ロシア企業による国際犯罪も減少するだろう。国内経済も次第に正常化し、企業淘汰の暴風も収まると予測される。先進諸国との科学・技術協力も着実に回復するだろう。また、頭脳流出にブレーキがかかると共に、戦時中国外へ逃れたロシア市民の多くが帰還すると予想される。一方、人口減少はひとたび加速すると容易に元に戻らない性質の問題であるから、ロシアの人口危機は停戦実現後も深刻化の一途を辿るであろう。こうした傷は残るものの、停戦の成立は、ウクライナのみならず、ロシアにとっても望ましいものであることは疑いの余地がない。

とはいえ、停戦後、対ロシア制裁が大幅に解除され、なおかつ政権交代が起こるのかという問いには、多くの識者が否定的に反応するだろう。国際法を犯して占領したウクライナ領土の返還をプーチン大統領が停戦条件として受け入れるはずはなく、ロシア国内に現政権を打倒する政治勢力の影もないからである。停戦実現後もロシアは戦時中と似た内政・外交状況に置かれる可能性は高く、したがって、この国の経済的苦難はこれからも続くだろう。ただしこの予想は、関係各国が国際法秩序を尊重し、罰すべきは罰するという方針を堅持する場合に限られる。今日我々が目の当たりにしているトランプ政権の対外行動は、こうした路線から大きく逸脱しており、ロシア経済の今後は実に不透明である。

6 事実、トランプ政権は、欧州当局者に対して、4月20日のイースター(復活祭)までのウクライナ停戦の実現を望んでいると伝えたと報じられている(Bloomberg オンライン:https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2025-02-16/SRSEZEDWX2PS00)。

謝 辞

本稿は、筆者が一橋大学経済研究所在籍時の2025年1月6日から17日までの間に、日本経済新聞の「やさしい経済学」欄に掲載された同名のコラムについて、そこに示した主張の論拠や出典を明示すると共に、図表を追加する等して大幅に増補したものである。コラムの日本経済新聞への掲載に際しては、日本経済新聞社総合解説センターの川合知氏のご尽力を賜った。また、安達裕子氏(上智大学)、雲和広氏(一橋大学)、志田仁完氏(西南学院大学)、土田陽介氏(三菱UFJ リサーチ&コンサルティング)、堀江典生氏(富山大学)及び本誌編集委員の高山直樹氏(一橋大学)からは、コラムの内容に対して数多くのコメントや示唆を頂いた。ここに記して感謝申し上げる。無論、残された誤りは、全て筆者の責に帰するものである。

参考文献

Adachi, Yuko, Ichiro Iwasaki, and Yoshisada Shida (2025) Economic and political determinants of corporate crimein Russia: The first evidence. Mimeograph.

Balzer, Harley (2024)A Russia Without Russians? Putin’s Disastrous Demographics. Atlantic Council EurasiaCenter: Washington, D.C.

Iwasaki, Ichiro, and Byung-Yeon Kim (2020) Legal forms, organizational architecture, and firm failure: A largesurvival analysis of Russian corporation. European Journal of Law and Economics, 49(2): 227–275.

Iwasaki, Ichiro, Evzen Kočenda, and Yoshisada Shida (2021) Distressed acquisitions: Evidence from Europeanemerging markets. Journal of Comparative Economics, 49(4): 962–990.

Iwasaki, Ichiro, and Masahiro Tokunaga (2020) Foreign direct investment in transition economies: Its determinantsand macroeconomic impacts. In: Iwasaki, Ichiro (ed.) The Economics of Transition: Developing and ReformingEmerging Economies, Routledge: Abingdon and Ney York, pp. 285–327.

Kamalov, Emil, Ivetta Sergeeva, Margarita Zavadskaya, and Nica Kostenko (2023) Six months in exile: A newlife of Russian emigrants. OUTRUSH Research Project. (https://doi.org/10.31235/osf.io/epn2c)

Matthews, David (2024) China becomes Russia’s biggest collaborator after war decimates science ties with thewest. Science | Business website, 22 February 2024. (https://sciencebusiness.net/news/international-news/china-becomes-russias-biggest-collaborator-after-war-decimates-science-ties)

United Nations (2024) World Population Prospects 2024: Summary of Results. United Nations: New York.

Portes, Richard (2024) Russia’s brain drain has become its economy’s biggest problem. London Business Schooland Business Insider. (https://www.london.edu/news/brain-drain-destroying-russian-future)

Wachs, Johannes (2023) Digital traces of brain drain: Developers during the Russian invasion of Ukraine.EPJData Science, 12, Article 14.

安達裕子(2023)「プーチン政権下における国家産業支配と企業管理:現代ロシアの「インフォーマル・ガバナンス」の視点から」『比較経済研究』第60巻第1号、1–12頁.

安達祐子・岩﨑一郎(2021)「危機下ロシアの大企業体制と国家産業支配」『ERINA REPORT PLUS』、159号、36–46頁.一瀬友太(2020)「技術系人材の輩出で、質量ともに世界トップレベル(ロシア):高度人材供給の実情は」(地域・分析レポート2020年12月4日)、日本貿易振興機構.

岩﨑一郎(2024)「新興市場諸国の企業犯罪」『比較経済研究』第61巻第2号、15–40頁.

岩﨑一郎・菅沼佳子(2014)『新興市場と外国直接投資の経済学:ロシアとハンガリーの経験』日本評論社.

雲和広(2022)「ロシアの人口減少と外国人労働の受容:ロシアから見た移民政策」『国際問題』第708号、31–41頁.

経済産業省(2019)『令和元年版通商白書』.

経済産業省(2020)『令和2年版通商白書』.

経済産業省(2022)『令和4年版通商白書』.

土田陽介(2024a)「人民元依存をさらに強めるロシア経済:中銀もルーブルの対人民元レートの安定を重視している可能性」三菱UFJリサーチ&コンサルティング、2024年3月26日.

土田陽介(2024b)『基軸通貨:ドルと円のゆくえを問いなおす』筑摩書房.

土田陽介(2025)「ロシアにおける人民元不足の問題に関して」CISTEC Journal、第215号、安全保障貿易情報センター.

帝国データバンク(2024)「日本企業の「ロシア進出」状況調査(2024年2月)」(TDB Business View 2024年2月22日).

原田大輔(2024)「対露制裁の効果と影響:ロシア産石油禁輸が実装された2023年実績と各年の比較から見えてくる制裁の実効性と課題」(CFIEC 寄稿シリーズ2024年6月13日)、国際経済連携推進センター.

藤和彦(2021)「ロシア、よぎるソ連崩壊の悪夢…原油埋蔵量「枯渇」シナリオが現実味、寿命20 年説も」Business Journal,5月7日.(https://biz-journal.jp/company/post_224435.html)

書誌情報Bibliographic information

Vol. 76, No. 1, 2025

Article Number: er.cl.034525

DOI (Link to J-STAGE): https://doi.org/10.60328/keizaikenkyu.er.cl.034525

HERMES-IR(一橋大学機関リポジトリ): https://hdl.handle.net/10086/85849