Mar. 28, 2025

被差別部落の地価で見た部落差別の100年間

100 Years of Buraku Discrimination Through the Lens of Land Prices of Buraku Neighborhoods

要旨Abstract

本稿では山岸と東京大学の佐藤泰裕教授が2025 年にReview of Economics and Statistics 誌に発表した論文 (Yamagishi and Sato,2025) の要旨を、一般向けにわかりやすく解説する。

This essay provides a non-technical introduction to our paper published in the Review of Economics and Statistics in 2025 (Yamagishi and Sato, 2025), co-authored with Professor Yasuhiro Sato at the University of Tokyo.

本文Text

部落差別の厳しさを反映する被差別部落の地価

日本社会が抱えてきた代表的な差別問題の1つとして、部落差別の問題がある。仏教や神道において死と殺生が「穢(けが)れ」とされたことで、前近代においてそれらに関連する職業(屠畜業、皮革業など)に従事する人々が差別対象となった。明治維新後すぐの解放令によって、いわゆる「えた・ひにん」のような差別的階級は廃止され、こうした人々も法の下では平等に扱われるようになった。しかし、人々の差別意識は解放令後も存続し、特にこうした人々が歴史的に居住していた「被差別部落」の居住者に対するさまざまな差別事件が発生してきた。その一方で、全国水平社に代表されるような差別解消運動、同和対策事業に代表される政府の種々の差別対策等によって、部落差別は緩和・解消の方向に向かっているようにも見える。被差別部落問題の歴史的背景に関する更なる詳細は、例えば寺木・黒川(2016) などをご覧いただきたい。

では過去と現在を比べたとき、部落差別はいったいどの程度まで解消したのだろうか? この問いは非常にシンプルかつ重要だが、実は難問である。というのも、「差別の激しさを数字で測る」のは一般的には非常に難しいからである。例えば、社会学や歴史学においてさまざまな被差別体験が報告されているが、これらは差別の実態について示唆に富むものではあるものの数値的な情報ではないので、「昔の被差別体験と今の被差別体験を比べて、その激しさがどう変化したのか」を定量的に数字で表現するのは難しいのである。

本論文では、「被差別部落の地価が、周辺の通常のエリアの地価と比べてどれだけ安くなっているのか」という「部落地価ペナルティ」が、部落差別の文脈では差別の激しさの数値的指標として機能することを示している。この結論は、居住地と差別を受けるリスクとが密接に関連する部落差別の文脈に都市経済学の理論モデルを適用することで導かれる。肌の色に基づく人種差別などとは異なり、部落差別においては見た目や名前では被差別グループに属するか否かの判断ができない(De Vos and Wagatsuma, 1966)。この状況下では、被差別部落に居住する人々は被差別グループに所属すると判断される可能性が生じ、社会において被差別体験をするリスクが高まる(奥田,2006)。しかし、例えそのようなリスクがあったとしても被差別部落における住宅コストが十分に安くなっていたとすれば、被差別部落に居住することを選ぶ人もいるだろう。ではどれくらい住宅コストが安くなれば被差別部落に住む人が生まれるのだろうか? 仮に非常に激しい部落差別が行われているならば、相当に住宅コストが安くならないと被差別部落に住む人がほとんどいなくなってしまうだろう。逆に部落差別の激しさが緩和してきていれば、住宅コストがそこまで安くなくても被差別部落に住んでよいと考える人が多くなるはずである。住宅コストを地価で計測するとすれば、以上のロジックによって「部落地価ペナルティ」と「部落差別の厳しさ」には正比例の関係があることが分かる。

「部落地価ペナルティ」を100年間にわたり計測

つぎに我々は「部落地価ペナルティ」を実際のデータで計測した。この際、(1) 部落差別の長期的な変遷を把握するためになるべく過去の時点にまでさかのぼれること、(2) 被差別部落の土地となるべく立地条件が近い土地を比較するために地価計測地点が非常に多いこと、を満たすデータを探した。詳細な検討の結果、1912年の土地区画ごとの地価が京都地籍図として残されている京都市に調査対象を絞ることにした。これに加えて(自らデジタル化の作業を行わねばならない部分も大きかったが)路線価のデータを用いて1960 年代以降の京都市内の地価も同様に詳細に把握できた。こうして被差別部落の境界線の内外わずか50m以内という非常に似通った地点同士を比較することで、京都市の「部落地価ペナルティ」を過去100年にわたり可能な限り正確に計測できたのである。

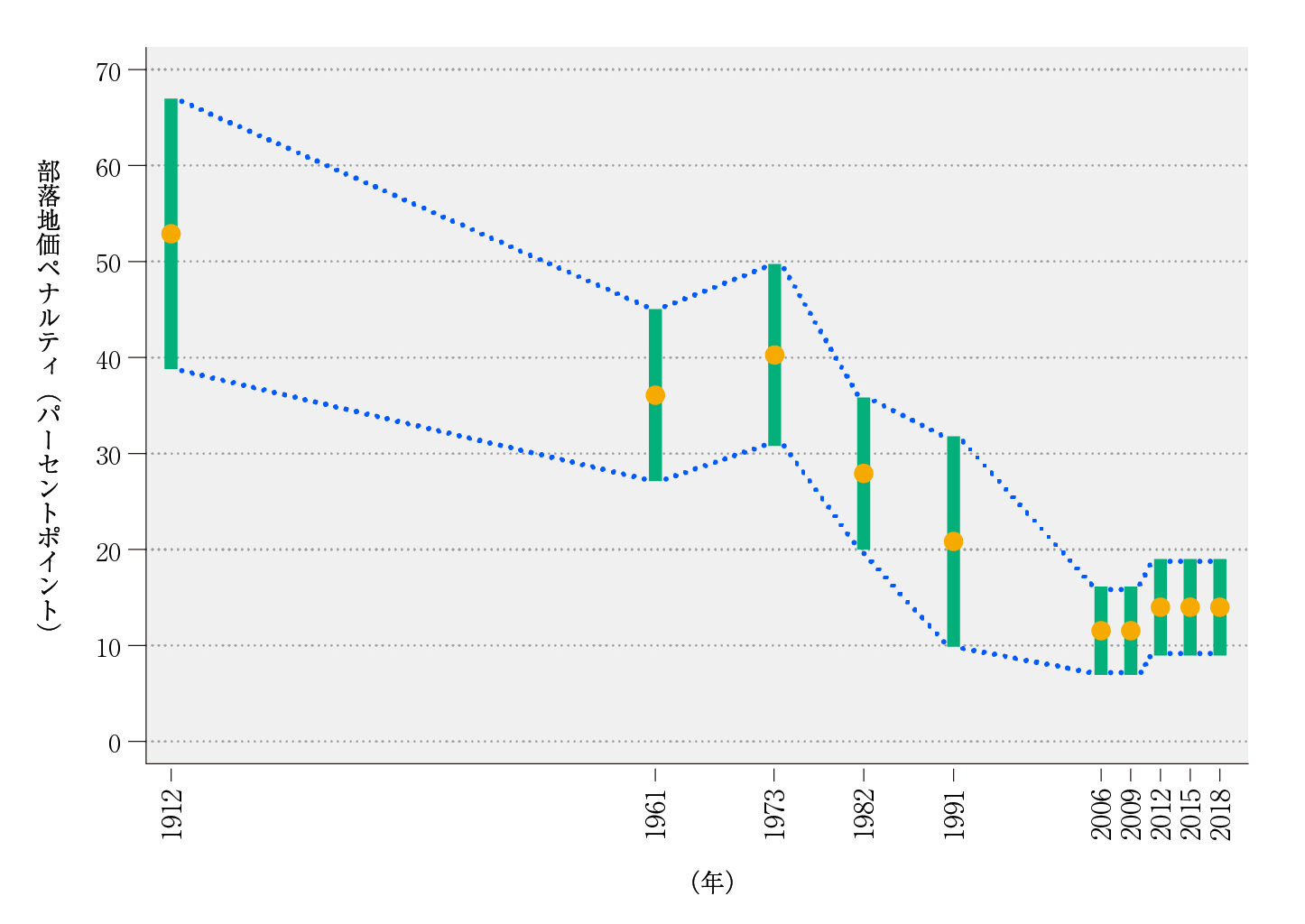

以下の図が我々の「部落地価ペナルティ」の推定結果である(Yamagishi and Sato, 2025,Figure 2)。オレンジの丸が我々の部落地価ペナルティの推定値で、その上下の棒は推定値の95%信頼区間を示している。1912年時点の部落地価ペナルティは53%で、これは被差別部落の境界から50m入った地点の地価は、境界から50m遠ざかった地点の地価のなんと半額以下になっていたことを意味する。戦前の部落差別が非常に厳しいものであったことを物語る。良いニュースは、20世紀を通じてこの部落地価ペナルティの低下傾向が見られることだ。2006年には部落地価ペナルティは11%にまで低下する。20世紀には同和対策事業をはじめさまざまな差別解消の運動や政策が行われ、反差別の価値観へのアップデートも進んだが、それらには一定の効果があったと思われる。一方で悪いニュースは、21世紀(2006年から2018年まで)には部落地価ペナルティの低下傾向が全く見られないことだ。この足踏み状態は、部落差別が完全には解消せず残存しつづけていることを意味する。米国の人種差別が公民権運動などを経て大きく緩和したとはいえ、いまだ完全解消しないように、差別を完全解消することはその緩和よりもさらに一段難しい問題なのかもしれない。

図 「部落地価ペナルティ」の推定結果

本論文をふりかえって

山岸がプリンストン大学に留学して2年目の終盤(2021年春)に、東大在学時の元指導教官であった佐藤教授と「日本の社会問題が地価に長期的に与える影響を分析したい」という話をしたのが被差別部落の地価に関心を持ち始めたきっかけであった。その後検討を重ねる中で、居住地と差別リスクが密接に結びつく部落差別では部落地価ペナルティが差別の厳しさと密接に関連すること、京都市では1912年の詳細な地価データが存在することなどが判明し、この論文の方向性が定まっていった。地価データや歴史的なデータの収集とデジタル化には大きな困難が伴ったが、さまざまな方々の協力を受けて必要なデータを集めることができた。初稿ができたのが2022年春で、そこから学術雑誌とのやりとりや改訂を繰り返して2025年にようやく出版にまでたどり着くことができた。

これまで部落差別の問題は社会学者や歴史学者が主に取り組んで多くの知見が蓄積されてきたが、数式を用いた経済学モデルと最新の自然実験的アプローチを用いた計量経済学に基づく分析は本研究が初と思われる。本トピックにおける経済学の有用性を本論文が例示できていたら、この4年間本論文に取り組んできた努力の疲れも吹き飛ぶ思いである。

また、本論文では近年部落地価ペナルティの低下が止まっており、部落差別問題の解消が停滞している可能性を示した。では、再び解消の方向に向かうにはどうすれば良いのだろうか? これは難題であるが、同時に重要な課題である。この問題について、引き続き考えていきたいと思っている。

参考文献

Atsushi Yamagishi and Yasuhiro Sato (2025) “Persistent Stigma in Space: 100 Years of Japan’s Invisible Raceand Their Neighborhoods.” Forthcoming in Review of Economics and Statistics.

George De Vos and HiroshiWagatsuma (1966)Japan’s Invisible Race: Caste in Culture and Personality. Universityof California Press.

奥田均(2006)『土地差別 部落問題を考える』解放出版社.

寺木伸明・黒川みどり(2016) 『入門 被差別部落の歴史』解放出版社.

書誌情報Bibliographic information

Article Number: er.cl.034425

DOI (Link to J-STAGE): https://doi.org/10.60328/keizaikenkyu.er.cl.034425